Oleh: Penulis: Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina, MS (Dosen Filologi pada Departemen Sejarah dan Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)

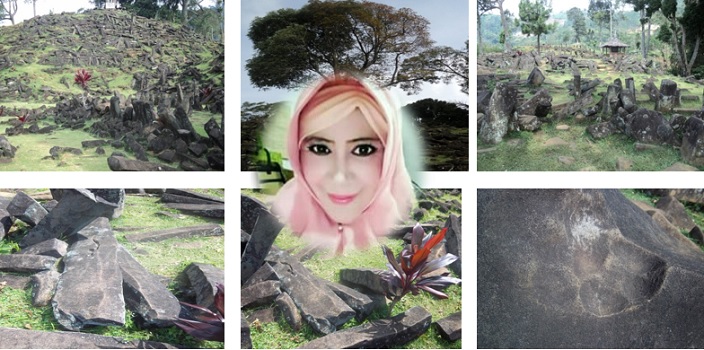

MASIH ingatkah terhadap Situs meghalitikum Gunung Padang yang pernah heboh beberapa tahun lalu, karena keberadaannya yang unik, menakjubkan, serta memiliki daya tarik tersendiri. Situs tersebut berada di Desa Karya Mukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Untuk sampai ke sana harus menyusuri undakan hamparan batu sebanyak ratusan undak ‘tahapan’. Di bagian atas Gunung Padang, kita bisa menyaksikan batu-batu tegak lurus/nangtung/berdiri dengan beragam bentuk dan ukuran, termasuk batu-batu yang menyerupai gamelan/waditra, seperti kacapi, saron, goong, kendang, maupun panerus. Keunikan lainnya, ada sebagian batu yang berserakan di sana, yang memiliki gambar dan pahatan, berbentuk kujang, telapak kaki harimau, dan gambar-gambar sejenisnya.

Keberadaan tinggalan budaya merupakan hasil perjalanan sejarah dan pengolahan serta proses perubahan budaya masa lampau. Biarpun masa silam dianggap sebuah kenangan, namun mengenang masa lampau tidak berarti kita akan kembali ke masa silam. Budaya masa lalu sedikitnya berguna untuk mengungkap ‘tonggak’ bagi suatu kehidupan masyarakat tertentu yang sama-sama dijalaninya, seperti halnya Situs Gunung Padang, yang harus kita hargai, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai budayanya. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa pun dapat dilihat dari tinggalan budayanya, karena setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang tersirat lewat tinggalan budaya para pendahulunya. Demikian halnya dengan karuhun ‘nenek moyang’ orang Sunda, yang menyimpan beragam ide, gagasan, dan pemikiran cemerlangnya. Situs Gunung Padang salah satunya.

Gunung Padang sebagai situs meghalitikum, berkelindan erat dengan Kabuyutan, yangditengarai sebagai tempat pemujaan bagi arwah suci, yang tidak bisa terpisahkan dari kawasan lainnya secara kosmolologis. Jika dilihat dari sistem tata ruang kosmologis Sunda, Situs Gunung Padang terletak dalam bentang keruangan Kabuyutan masa lalu di Cianjur. Dengan demikian, Gunung Padang merupakan bagian dari satu tatanan kosmologi Sunda yang tidak hanya berdekatan dalam hal keruangan (space), tetapi juga dalam bentuk (form) dan waktu (time), yang ada kaitannya dengan Naskah Puru Sangkara, Naskah Carita Ratu Pakuan, Sanghyang Raga Dewata, Bujangga Manik, Sewaka Darma, Sri Ajnyana, dan Historiogragfi Budaya.

Gunung Padang, berkaitan erat dengan konsep tata ruang masyarakat Sunda secara kosmologis. Manusia pada dasarnya terikat pada alam semesta dan memiliki pandangan akan adanya hubungan spiritual secara timbal balik antara keduanya. Pandangan tersebut tampak dalam masyarakat Sunda, seperti tercermin dalam Sang Hyang Hayu (SHH). Menurut SHH, tata ruang jagat (kosmos) terbagi menjadi tiga susunan (triumvirate), yaitu: (1) susunan dunia bawah, saptapatala ‘tujuh neraka’, (2) buhloka bumi tempat kita bernaung atau madyapada; dan (3) susunan dunia atas, saptabuana atau buanapitu ‘tujuh sorga’. Tempat di antara saptapatala dengan saptabuana disebut madyapada, yakni pratiwi. Hal serupa terkuak dalam teks Sanghyang Raga Dewata, yang mengisahkan proses penciptaan jagat raya beserta segala isinya. Begitu pula dalam teks Sri Ajnyana yang mengisahkan proses turunnya manusia ke bumi, di dalamnya dilukiskan tentang struktur kosmos.

Secara kosmologis, Gunung Padang terbagi menjadi lima undak/teras atau lima tingkatan. Sebagian besar sudut batu-batunya juga kebanyakan bersudut lima. Posisi Gunung Padang itu sendiri berada di tengah, serta dikelilingi lima gunung. Gunung Padang berorientasi kepada Gunung Gedé, karena Gunung Gedé dianggap ‘kiblat’ atau pancer ’pusat’ para leluhur/gegedén ‘pejabat’ pada masa lampau. Gunung Padang secara geografis segaris lurus mengarah dan tembus ke Gunung Gedé. Kedudukan Gunung Padang secara kosmologis, sejalan dengan Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian, bahwa Kahyangan penghuni para dewa lokapala (pelindung dunia), disesuaikan dengan kedudukan mata angin dengan warna masing-masing, yang disebut Sanghiyang Wuku Lima di Bumi.

Kesakralan Gunung Padang, diungkap lewat Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian, yang memaparkan bahwa Kahyangan penghuni para dewa lokapala (pelindung dunia), disesuaikan dengan kedudukan mata angin dengan warna masing-masing, yang disebut Sanghiyang Wuku Lima di Bumi, yaitu Isora bertempat di kahyangan timur (Purwa/putih); Daksina ‘selatan’, tempat tinggal Hyang Brahma, merah. Pasima ‘barat’ tempat tinggal Hyang Mahadewa, kuning. Utara yaitu ‘utara’ tempat tinggal Hyang Wisnu, hitam. Madya ‘tengah’, tempat Hyang Siwa, aneka macam warnanya (Sumarlina, ESN, 2021).

Carita Pantun dan Naskah Sunda, mengungkapkan bahwa perjalanan spiritual manusia di alam kehidupan ini, melalui Sapta Mandala Panta-Panta ‘tujuh wilayah sakral berjenjang’. Jika ada yang menganggap bahwa Gunung Padang sebagai ‘piramida’, itu ditengarai sebagai tempat pelepasan menuju kematian atau identik dengan ‘pemakaman/kuburan atau makam para gégédén baheula ‘pemakaman para pejabat masa lalu’. Naskah Bujanggamanik pun menyebut adanya Sanghyang Kala/Sang Dorakala, yaitu sebagai mahluk penjaga gerbang alam saptabuana ‘kesorgaan’, simbol perjalanan spiritual seseorang ketika mulai memasuki alam niskala. Dalam hubungan ini, dapat disimak sebuah gambaran proses kematian, berpisahnya ruh melepas raga untuk menuju ke gerbang alam gaib.

Berkaitan dengan kajian filologi terhadap Situs Gunung Padang, ada yang beranggapan hanya sebatas ‘cocokologi’ semata. Sebagai filolog penulis tidak ambil pusing, karena naskah sebagai dokumen budaya, teksnya bisa dikaji dari sudut pandang ilmu apa saja secara multidisiplin, yang tentu saja metode kajiannya disesuaikan dengan ilmu itu sendiri. Andai hal itu dipahami, sejatinya pernyataan tersebut tidak akan muncul. (****

Komentar